2018年11月20日

日本の歴史を振り返る その15

2018.11.19 「目からウロコの日本の歴史」15章10話から

「目からウロコの日本の歴史」は15章も視聴が終わり、一気に総集編の16章も見終えた。

15章ー9話;「日本の停滞のきっかけオイルショック」 と15章ー10話; 「ひとつの時代の終わり」 でいくつか気になる文言が出てきた。

15−9話; デフレが今も続いているという内容だが、これらの話の中で ① オイルショックで損した人が多いが必ず得した人がいる。ところが、そのお金が国外で使われているから、日本の活力に生かされていない。ーー 内部留保分を国外で消費していると理解 ② 移民の導入も結局はお金の国外流出だ(グローバル化推進) ③ 消費税アップも景気を後退させるだけでしょうーー 政治家や官僚の行動を嘆く

この9話の話は偶然にも最近取り上げた、デフレ対策とか消費税アップとか、インフラ投資などとダブってきたのでびっくりした。このシリーズは2016−2017年公開だったので、その時点ですでに「デフレ対応」につき大いに話題になっていたということだ。いかに自分がノーテンキであったかと改めて不甲斐なさを感ずる。

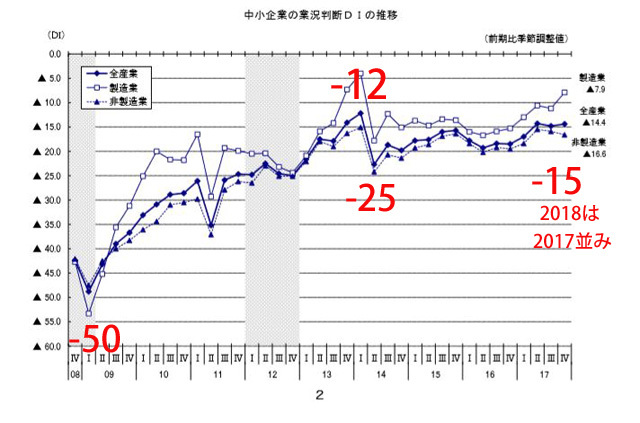

15−10話は昭和天皇の崩御を振り返る話で、画像にあるような「天皇陛下とマッカーサー」との会話がメインであった。この内容は他の歴史の本で要点のみ知っていたが、改めて読んでみると、天皇陛下の思いがよく伝わり一言「すごいな」とスケールの大きさを思う。マッカーサーの驚きも伝わるし、彼が後日アメリカの議会で「日本の参戦やむなし」と語ったのもわかるように思う。

「目からウロコの日本の歴史」を見終えて思うこと;

小名木さんの講義を聞くのは初めてだ。キャスターの神谷宗幣さんがいうように小名木さんの解釈の歴史解説だ。ついていけない部分もあったが、いろんな個々の情報もあり大いに参考になったと思う。従来の歴史書は事実の羅列ゆえ単なる暗記案件にすぎないが、皇室史観、前後の状況などを踏まえた出来事の解釈など非常に面白く視聴できた。

いまの教科書の大半は偏った歴史観(WGIPの制約など)をベースに記載されており、加えて周辺諸国も考慮した内容となっている。竹田恒泰さんが中学生用の歴史教科書を作成し、検定結果もでたようです。恐らく検定不合格のはずですが、その不合格の内容含めて出版する計画があるとのこと、不合格内容がわかり面白いと思われる。

残りの人生を日本人としての誇りを持って生きるか、それとも自虐人生で過ごすか、個人個人の判断だ。わたしは日本人のすばらしさを振り返りつつ、そうありたいと願って生きていきたい。

2018年11月19日

比良ー堂満岳

2018.11.17 比良・イン谷口付近の紅葉

最近の堂満岳の実績は、打見山にロープウェイで登り、比良岳ー烏谷山を経て堂満岳に登り、東陵を下るというコースを数回。

今回11/17は堂満岳に直接登り下るコース。東陵から登る。尾根の樹木には葉はなく紅葉は終わっていた。

しかもガスが上がってきて時雨模様となった。ザックも濡れ出したので雨具も着用した。

山頂直下あたりからは時雨も収まり、琵琶湖も見え出した。

山頂で昼食をとり、金糞峠に向かう。手持ちの記録ではこのコース(山頂と金糞峠間)は2004年の2月以来ゆえ14年振りだ。しかも冬山だったので登山道の記憶という意味では記録外だ。

久しぶりの山頂と金糞峠間、相当に荒れていました。こんな道は記憶ないなーというのが正直なところ。

しかもこんなに時間のかかる道だったかなーと思ってしまう。記憶は本当にいい加減です。

金糞峠からイン谷口までのコースは八雲ヶ原の下山道として最近も使っていたので特にコメントはない。強いて言えば、土砂崩れで2箇所ほど土砂の上を通る道がついているくらい。正面谷は危険な谷にふさわしく落石は多そうです。

2018年11月18日

インフラの重要性

2018.11.17 比良・堂満岳山頂付近・紅葉は終わり

百田さんの「日本国紀」を本箱にしまった状態で、優先順位の高いと判断した「歴史の謎はインフラで解ける」を雑く読み終えた。

面白かった、に尽きる。インフラはまさに消費税アップと同じような次元の日本の存亡に関わる重要なことと認識できた。

これまでは「コンクリートから人」とまでは言わないまでも、汚職の元であったし、なぜ、ガラガラの高速道路や新幹線を作るとか、なぜさらにリニアカーなのかと疑問に思っていた。

この本で答えは出た。結論は日本を残すためです。

本の内容の私なりの理解は、

1. 土木を展開せんとする者は皆、社会・経済・文化・歴史に対する深い「教養」が必要不可欠である。

2. 日本は災害を抱えた国ゆえ、事前にお金を投入しないと数百倍の被害を受けるゆえ、日本は滅びるだろう。

3. 東京一極集中や太平洋ベルト集中は災害時には逃げ場がないこと、地方が発展から取り残されているという問題あり。

4. この打開には、高速道路網、新幹線構想、青函トンネル増設が必要。ーーー 地方の活性化 ーーー これが歴史の教訓

5. 東京ー大阪間のリニアーカー実現ーー 東京のみでなく名古屋・大阪に分散

こんなところです。要は土木にお金を使うということ。これが、国債発行と関係付けられる。建設国債ゆえ問題ないはずなのに誰が反対しているのだろう。

もし、石破さんのいう地方活性化が上の視点にたった言い分なら尊敬するのだが。

デフレ脱却はこの話題とくっつくと解決しそうな気がするが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

きのうは比良・堂満岳に、登りの途中で時雨に会ったものの山頂からは琵琶湖を望めました。

久し振りの山頂から金糞峠への道、こんなに長く荒れていたのかなーと感心しきり。シャクナゲの蕾は5割くらいでしょうか。

来年の春の開花が楽しみです。

2018年11月17日

消費税10%ではなくデフレ脱却優先

2018.11.15 湖北・七尾山の紅葉

きのうの続きです。

5章; 積極財政で税収アップ

デフレゆえ、1997年を境に国債発行が3兆から23兆に。なぜなら、景気が悪いので法人税も所得税も減少し、かつ、生活困窮に伴う社会保障費のアップ。

総税収の対GDP比は1997年を境に2%(11兆円)低下。

従って、デフレ脱却がまず必要。

政府関係者の愚かさで「消費増税はデフレを導くこと、デフレが財政悪化を導くことを理解していない」

再生作戦1; 消費税は3%(1997年以前)に戻す、法人税は15%(40から24%)以上減税されているのでアップ、高額所得者の減税分(4000万以上の高額所得者83から50%)を戻す。ーーー 税制改革は議論必要ゆえ、その間は国債発行で乗り切るーーー これら減税分は消費税(国民全体)で賄ってきたということ

再生作戦2; 内需拡大 10−15兆円の財政政策ーー 現状80兆の国債発行ゆえ1−2割の増分は問題ない。向け先は未来投資10項目(巨大災害に対する強靭化など)

終章; 偽りのストーリーからの脱却

マスコミは日本経済界の重鎮を使って、消費税アップを正当化しようとしているが、彼らはなぜか事実を見ていない。違う見方が必要。

こんなところが藤井聡さんの言い分と理解。「10%消費税が日本経済を破壊する」(晶文社)の本を推奨したい。毎回断っていますが、私の理解不足で異なった結論を記載した可能性ありです。ご容赦ください。

ではなぜ事実を曲げてまで消費税アップをするか、以前に財務省の天下り先確保説も記事にしたが、さらに飛躍した話がある。国際金融資本(グローバリスト)の指示だ。日本の大企業に集まった資金(内部留保)を国内消費でなく中国やアメリカに流せるようにしたというもの。これも記事にした記憶がある。仕掛け人はいずれご本人が話すのでわかる時がくる。

私は藤井さんの説に納得し、消費税アップは反対であり、どこかに日本を潰したい黒幕がいると思う。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

「歴史の謎はインフラで解けるー教養としての土木学」(大石久和・藤井聡 編者 産経出版)を雑く読み始めた。結論的には新幹線や高速道路のインフラの遅れと経済の低迷と結びつき、消費税アップとも関連ありそうです。民主党政権の「コンクリートより人」というかっこいい政策(景気ダウン、日本の技術力ダウン)は最悪の政策に思えます。彼らのレベルの低さを改めて感じます。もちろん安倍政権も事情ありと思うがインフラ投資が減っているので結果的にはほとんど同罪です。

2018年11月16日

消費税のおかげで「日本は経済大国から衰退途上国」に

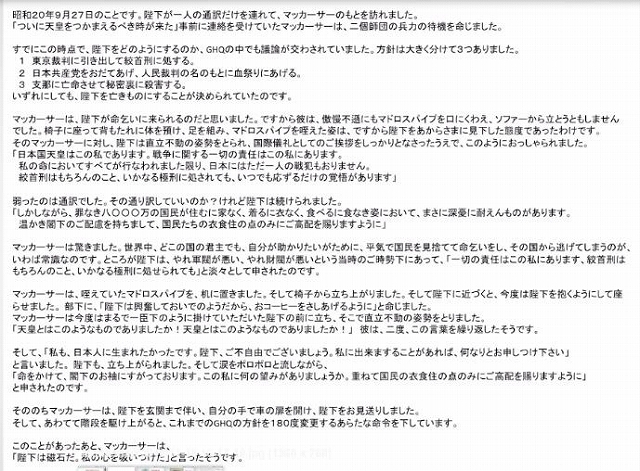

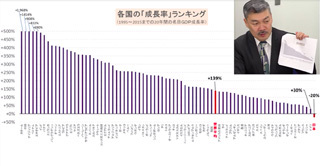

2018.11.15 各国成長率ランキング

昨日の続きです。

2章; 経済大国から衰退途上国

図でわかるように代表的な国に中で名目GDP成長率が最低。

平均で+139%のところ−20%。中国で1414%、ロシアで230%、韓国で140%、アメリカで135%だ。

日本は衰退途上国である。

1997年の消費税5%にした時が衰退の始まり。3%のときは景気が良かったので消費税3%を跳ねる力があった。

1997年からデフレ状況となり、以降脱却できていない。年収は1996年660万が2012年で530万で130万円減少。

景気後退による税収減少で国債の発行額(年)は1997年以前が3兆円、以後が23兆円と20兆円アップ。この結果が1000兆円の借金となる。

3章; 10%はとんでもない ーーー 1997を超える影響

4章; 凍結してどうする

1. 増収見込み分5兆円は国債発行で乗り切る。景気がよければ税収は増える。いずれ、国債発行額は減る。

2. 「国が破綻するから消費税」はデマ; 1000兆円の借金は日本円であり、外国からの借金はない。IMFのお墨付き。

ギリシャは外国通貨の借金のため破綻。

3. グラフを借用できないので結論のみを書くと「大企業が払っていた法人税を減税し、消費者が代わりに増税」「お金持ちが払っていた所得税をを減税し、一般庶民が代わりに増税」(金融所得に対する税率が低いため)。

1990年と2015年の比較で法人税7兆、所得税8兆減少、消費税は13兆増大。

3. 社会保障; 筆者は現実的な視点で真摯に考えています。国債は将来の利用者にとっても有益という立場ゆえ「建設国債」の類しか考えていない。でも、災害対応には国債を使えということゆえ、いい内容です。社会保障には使えません。スウェーデンを模範としてます。「寝たきりをゼロ」言い換えると、介護なしの自助努力重視と自然な死期の設定。さらに言えば、患者側の過剰診療と医者側の過剰診療の解消。スウェーデンは高福祉国家として有名ですが、先に示したような合意を得て実現している。日本も税金を使っているという視点から、今後の方向を決めるべきというのが筆者の結論と理解。

残りは5章のみ。4章で言い忘れたことは他の税の見直し、環境税、混雑税、土地利用是正税、インフラ利用負担税で世の中を改善せよ、環境の温暖化防止、混雑する道路を通過させない、東京などの過密化防止、道路の痛み修理、はどうかという提案。

2018年11月15日

消費税8%で庶民と中小企業が困窮化した

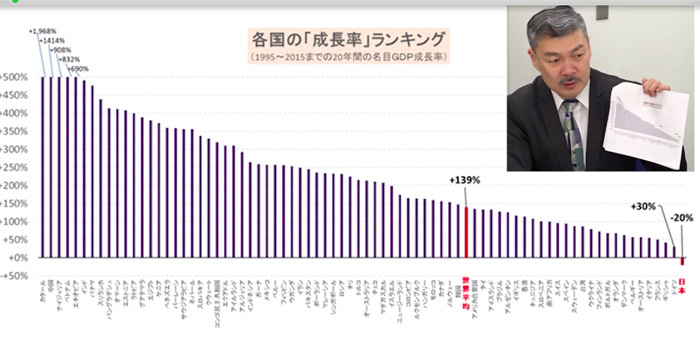

2018.11.14 中小企業庁HPより入手ー 2項で説明

11.13の記事で紹介した本ー「10%消費税が日本経済を破壊する」(藤井聡 著 晶文社 発行)を読んでいる。4章途中まで読んだが、消費税アップはダメと思う。

素人の視点でのまず1章(消費税8%で庶民と中小企業が困窮化)のポイントのみを列挙すると

1. 消費税にお金が必要ゆえ、賃金ダウンに等しい。8%の消費税のおかげで1所帯あたり34万円の消費支出が減った。369万円(2014.1)から335万円(2017.1)

2. 国内企業の99%を占める中小企業の景気は消費税を8%(2014年)にする前後で見ると、よいと思っていた企業が増えつつあったのに消費税アップを境にヨコバイ、つまり、良いと思っていた企業が増えなくなった。ーーー 図を参照(縦軸は良いと思っている企業の%から悪いと思っている企業を引いたもの、横軸は2008から2017年の年代、従って、リーマンショック(2008)で25%は良い、75%が悪い(−50)、であったが、消費税アップ(2014)前で良い42.5%、悪い57.5%(−15)。アップ後で変わらず。つまり、折角の回復の傾向を消費税のおかげでSTOPした。2018年時点でも景気が悪いと思っている中小企業は15%多いということ。(ただし、直前・直後の-12%と-25%は無視し、-15%ヨイバイとみなした、また採用数値は全産業分)

3. 「戦後2番目の好景気」の実態は、輸出産業の伸びに尽きる。このおかげで失業も減ったが、アメリカの好景気という他国依存の結果だ。

4. アベノミクス効果は2014年まででそれ以降は、ほとんど効果なく輸出依存と言える。消費税アップで効果なし。

5. 増税分で社会福祉というが、これまでの推移からして景気の後退で税収減少という逆転現象が発生するだろう。

これが1章のみの結論だ。消費税を5%にして2014年に戻さないと中小企業は立ち上がれないかも。8%でもそれほどきついということ。

以下、2章は1997年5%消費税で日本は経済大国から衰退途上国へ、3章は10%消費税はダメージさらに大、4−5章は代替案 となっている。2章は11/13の記事の下の図が衰退を示しており、がっくりくるでしょう。マイナス成長です。

要は「消費税の凍結で景気上昇、税収アップ可能、当面は国債利用(増税の5兆円分)で乗り切りもいい」がこの本の結論だと思う。

デフレ状態(データ紹介は後日)で10%を強行すればデフレはさらに継続ゆえ本当に日本経済は破壊です。実質賃金ダウンゆえ消費減少、名目GDP減少、衰退途上国継続は見えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

図を本よりコピーするつもりだったが、著作権違反とわかり中小企業庁のHPより入手したので数値が本記載分と幾分異なります。

時間があれば2章以降も説明したいのですが、本の図が使えないので原典(総務省・世界の統計2017など)を探す手間と手直しが大変ゆえ時間必要。

著者の藤井聡さんは内閣官房参与という立場ゆえ安倍さんに伝わっている。財務省を無視してできないので、残された道は憲法改定と消費税棚上げを課題として衆参同時選挙で国民に問うしかない。安倍路線信任選挙になる。

なお、「消費税10%アップの来年の10月に実施」は民主党政権時代の3党合意で決定。でも景気が悪くなると予想されるときは先送り可能だし、法の改定も可能ゆえ、実施と決まったわけではない。野党が反対する(残念ながら財務省を敵にする度量はないはず)なら乗ってもいいのでは。安倍さんや菅さんの実施発言はあくまで法で決めているので実施見込みという建前を繰り返しているだけ。

2018年11月14日

比叡山古道を行く

2018.11.12 NHK連続テレビ小説「まんぷく」の撮影現場

11/12 に、ご近所の山のグループで比叡山に行く。

コースは飯室不動ー慈忍和尚お墓ー栢ノ木坂ー三石岳ー横川本坂ー奥護因社ー日吉大社・東本宮

栢ノ木坂も横川本坂も古道であり、一般ルートではない。それぞれ数回の実績があり自信のあるコースゆえ不安はない。

倒木被害が気になる程度。

ご近所のメンバーもハイキングの経験者ばかりであり、かつ、足腰は日頃の運動で鍛えている皆さんゆえ心配無用。強いて言えば転倒の心配くらいでしょう。

倒木もあり、小枝の多いクッション古道でしたが、難なくクリア。

帰りに写真にある「まんぷく」の撮影現場を通過、メンバーの一人がわざわざテレビの画面を撮影して持参していたので、しっかりと場所を特定できた。

女性メンバーの一人が、主人公を真似て両手を上げてはしゃいでいたが、年齢制限オーバーゆえ写真撮影は遠慮しました。

ーーーーーーーーーーーーーーー

最近のニュース女子で先日紹介した「通州事件」を取り上げていました。参加の女性の皆さんは全く知らなかったようですが、実際の出来事を聞きショックを受けたようです。この時の写真が「南京大虐*」の写真として、ユニセフの記憶遺産となっている(この件も記事で報告済み)。クレームしているはずですが、残念ながら力及ばずなのでしょう。外務省も無難に過ごしたいので期待は無理。期待の杉田さんの取り巻く環境は厳しい。うまく回りません。

当然ながら、百田さんの「日本国紀」に記載されていることは確認しました。

昨日、紹介した2冊が届いた。翌日配達のようです。一昨日早朝注文(楽天)して昨日の夕方には配達。

早速、藤井さんの「消費税10%が日本経済を破壊する」の1章を読み終えた。明日アップしますが、「消費税10%はダメ」です。藤井さんは内閣官房参与ゆえ頑張ってほしい。アベノミクスとの区別もわかってきそうです。読んで欲しい本です。

2018年11月13日

災害大国と消費税

上 2018.11.11 富岩運河環水公園 奥に天門橋が見えます

下 1995-2015名目GDPで日本最下位(90か国くらい)でマイナス20%、K国で平均+139%、写真人物は藤井さん

写真の運河の富山湾側にきのう紹介した中島閘門(こうもん)があります。

タイトルに類似のテーマで「いわんかな #17」1と2を視聴しました。林原チャンネルも面白い番組です。

結論的には財務省は悪、災害対応でお金を使え(緊縮財政は殺人行為、インフラ技術の衰え)ということと、消費税10%アップ反対に尽きるのですが、インフラの整備の重要性を改めて感じました。財務省は悪なのだが、お金を握っているのでマスコミ含め、誰も文句を言わないという構造になっています。緊縮財政や消費税のおかげで名目GDPでマイナス20%の最下位。安倍さんはほとんど理解している(藤井さんは内閣官房参与の立場で説明済み)が、自民党内で孤立していると理解。

これまでは土木というと政界の汚職の元ということで、生理的に嫌ってきた面があったと思いますが、

藤井さんに言わせると、新幹線の周辺技術にしても他国に相当の遅れをとってきているので、日本衰退の恐れもある、

歴史的にも、土木の重要性は示されているので、インフラ整備にお金を使うべき。

ここでいう他国とはフランス ドイツ 中国(新幹線ではなくIT技術) など。

災害対策しておかないと数十倍の災害で日本は潰れるかもしれない。この視点に立つと、緊縮財政推進の財務省はとんでもない身勝手な集団。

日本は新幹線技術・周辺技術でも最先端の認識だったのでショックなコメントでした。

これを機会に土木の重要性の勉強もしたいので「歴史の謎はインフラで解ける 教養としての土木学 [ 大石久和 ]」を購入手配。

藤井さんの話は面白いので

「10%消費税が日本経済を破壊する、 今こそ真の税と社会保障の一体改革を [ 藤井聡 ]」も手配。写真のGDPグラフも本にあるとのこと。

読めていない本が溜まってきました。日本国紀は楽しい内容でしょうが、土木とか消費税の本は読むのがつらいでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーー

昨日、ご近所のハイキング。NHKの朝のドラマ(私は見ていません)のタイトルの背景の場所を特定し写真を撮る。明日にでも紹介します。

2018年11月12日

中学校の同期会

2018.11.11 富山市ー中島閘門(こうもん)

先日11/10、田舎で中学校の同期会があった。車で行き一泊二日の旅行となる。

墓参り、親戚訪問、日頃行けていない観光地などもで訪れた。

写真は富岩運河環水公園の帰りに立ち寄った中島閘門(昭和初期)。手前と奥の水位の差は2mくらい。水位の異なる場所に移動する方法の一つが閘門の利用。

この閘門はパナマ運河(1900年代)で採用されている。

実は「目からウロコの日本の歴史」で江戸時代の閘門を紹介しています。時代からしてパナマ運河より早いと思う。中島閘門でもパナマ運河の技術という表現だったと思う。江戸時代に江戸で採用されていたという文面(説明図)があれば、日本の良さが出るのですが残念なことです。

現地で清掃していたおじさん(写真で写っている)に閘門のことを聞いた。水を入れる手順、船を入れる順序、今は観光船で実際に使用中など。おじさんは閘門の操作をするおじさんと思う。

同期会は地元の人、関東・関西の人など総勢31人。私は数年ぶりの参加ゆえ、久しぶりに積もる話ができました。

体の不自由な人、膝の悪い人、腰の曲がった人、元気な人など、年相応で様々です。

ホテルに一泊でしたが、宴会パックで5800円(朝食付き)と安い(宴会料は別)。驚きは駐車料金3000くらいがホテル負担、どういう仕組みなのでしょう。得しているわけではないが、なんとなく2800円で一泊した気分。

親戚訪問はこれまでは実家の片付けが優先ゆえ、訪問の機会を失していたところ2箇所。本当に久しぶりゆえ楽しく過ごせました。

ーーーーーーーーーーー

不思議な縁です。もし、「目からウロコの日本の歴史」を視聴していなかったら「閘門」に関心がなかったと思う。富岩運河環水公園は単に最近できた公園という気持ちで散歩しただけであり、たまたま道路標識で「中島閘門」が目に止まって見に行った次第。富山の観光案内の検索では「中島閘門」は出ないと思う。

百田さんの「日本国紀」が届いた。早速読み始めました。日本の好きなベストセラー作家がどんな歴史を教えてくれるでしょうか。

2018年11月11日

日本の歴史を振り返る その14

「目からウロコの日本の歴史」14章7話からのコピー

14章3話から7話まで朝鮮戦争の話が続く。北朝鮮の南下(ソ連共産党)-韓国の盛り返し(アメリカなど)-再び北朝鮮の南下(中国)-日本が参戦しないー休戦協定(国連軍と北)。

画像はアメリカが日本を参戦させるためにサンフランシスコ講和条約を締結するが、吉田茂元首相がアメリカがテコ入れして作った憲法9条を盾に参戦を拒否し、アメリカの意図が崩れた経緯を説明。

その間、韓国の李承晩は戦争は他人(他国)に任せ、ドサクサに紛れ、いろんな悪行(済州島、竹島、慰安*など)をしたようだが結局はハワイに亡命の結末。

朝鮮戦争については馬淵さんが説明するようなユダヤ系金融資本家の暗躍など(マッカーサーが意図する戦法を採用されずなど)の説もあり、今後の解明が待たれるでしょう。

結果的には38度線で南北朝鮮に分かれたが、いまは韓国大統領と北朝鮮が握手した状態であり、かつ、国民も民族の統一を望んでいるようなので、統一が近いのかもしれません。大統領のスタンスからして独裁政権寄りの政治体制になるでしょう。

アメリカにとっては日本が朝鮮半島の代わりとなるだけですが、日本は最前線国になるわけですから安全な国から脱落となるのでしょうか。